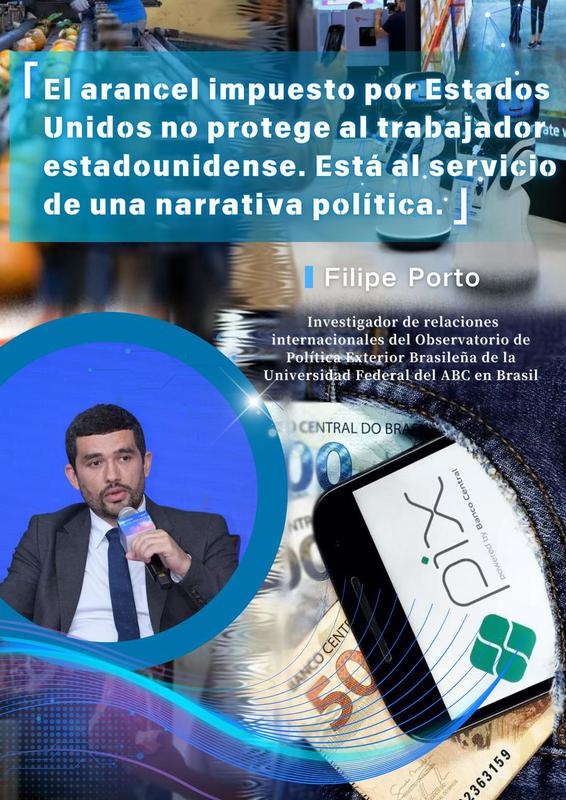

Por Filipe Porto

Cada día, al caminar por las calles de cualquier ciudad de Brasil, es posible ver la misma escena: un cliente hace un pedido, el vendedor recibe el pago por Pix y agradece con una sonrisa. A veces, el cliente escucha un “Dios lo bendiga”. Sin datáfonos, sin comisiones, sin burocracia. Solo agilidad, confianza y autonomía.

El Pix es un sistema de pagos instantáneos creado en 2020 por el Banco Central de Brasil. En 2024 ya era utilizado por el 76 por ciento de la población y representaba casi la mitad de las transacciones financieras del país.

Mientras tanto, el uso de tarjetas ha perdido terreno: en los últimos años, las transacciones con Pix crecieron un 74 por ciento, superando combinadamente las operaciones con tarjetas de débito y crédito en alrededor del 23 por ciento de la economía total, según datos oficiales del Banco Central de Brasil.

Es el claro escenario de un sistema público eficiente que se consolida como competidor real de empresas tradicionales estadounidenses, como Visa y Mastercard.

Paradójicamente, mientras el sistema es señalado como una amenaza en el ámbito oficial, en el sector privado estadounidense algunas compañías lo observan como una oportunidad de negocio. Un ejemplo es Verifone, que en asociación con PagBrasil lanzó recientemente un servicio que permite a comercios estadounidenses aceptar pagos vía Pix en reales, especialmente enfocado en turistas brasileños. Esta iniciativa demuestra que, aunque el Pix desafía modelos de pago tradicionales, también despierta interés comercial y abre espacio para asociaciones internacionales.

A pesar de este éxito, el sistema Pix ha sido arrastrado al centro de una disputa comercial con Estados Unidos. La investigación bajo la Sección 301, un dispositivo de la legislación comercial estadounidense que permite imponer sanciones unilaterales a países acusados de “prácticas desleales”, incluyó el avance del Pix entre sus acusaciones. En la narrativa oficial, el sistema brasileño estaría afectando a empresas estadounidenses al reducir significativamente el uso de tarjetas de crédito y débito, desafiando el status quo financiero.

La reciente amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a Brasil llegó a través de una carta publicada por Donald Trump en una red social. En la primera frase, escribió: “Conocí y traté con el expresidente Jair Bolsonaro, y lo respeté mucho, al igual que la mayoría de los demás líderes de países”. No había allí mención a cuestiones técnicas o comerciales, y el mensaje dejaba claro desde el principio el tono personal y político.

El anuncio del arancel del 50 por ciento fue justificado como respuesta a una supuesta “caza de brujas” contra Bolsonaro. Y las “brujas” tienen nombre: la Corte Suprema de Brasil, más específicamente el ministro Alexandre de Moraes.

De Moraes ha actuado de forma proactiva en la regulación del entorno digital brasileño, defendiendo una mayor responsabilidad de las plataformas, transparencia algorítmica y medidas para frenar la desinformación y los ataques coordinados contra la democracia. Esta agenda ha incomodado a empresas tecnológicas estadounidenses y a grupos políticos que se benefician del caos informativo. Paralelamente, el ministro lidera investigaciones clave contra Bolsonaro y su círculo cercano.

En el centro de esta disputa está el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), quien actualmente está en prisión domiciliaria, con el pasaporte confiscado y bajo serias investigaciones con pruebas que apuntan a su implicación en un intento de golpe de Estado y fraude institucional. Aun así, busca apoyo externo para deslegitimar a las instituciones brasileñas.

Su hijo, Eduardo Bolsonaro, que ocupa un cargo político en Brasil, está de licencia y reside en Estados Unidos tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. En lugar de estar en Brasilia representando los intereses del pueblo que lo eligió, se dedica actualmente a defender a su padre y al trumpismo, haciendo “lobby” en Washington para una intervención extranjera en los asuntos internos del país sudamericano.

Esta articulación no ocurre de forma aislada. Forma parte de una red política que convierte el comercio en instrumento de coerción. En este caso, el componente ideológico es evidente: la presión arancelaria sirve también para respaldar a un aliado político de Donald Trump, Jair Bolsonaro, cuya agenda y discurso se alinean con sectores del trumpismo.

Al incluir el Pix en la Sección 301, Estados Unidos deja claro que la retórica de defensa de la democracia es, en este caso, una cortina de humo para proteger intereses privados amenazados por la innovación brasileña y, al mismo tiempo, castigar a instituciones que han actuado contra su aliado político.

Las consecuencias van más allá de los aranceles. El efecto más profundo es la aparición de un déficit de confianza. Empresarios, académicos, autoridades y ciudadanos han empezado a ver a Estados Unidos no como un socio fiable, sino como un agente de inestabilidad, dispuesto a castigar a instituciones enteras que no se alinean con sus intereses políticos o corporativos.

Algunos empresarios brasileños e incluso estadounidenses han intentado convencer a sectores comerciales y políticos en Estados Unidos de que esta postura es un error estratégico. Argumentan que la imprevisibilidad de Donald Trump y la falta de coherencia con las leyes y prácticas del comercio internacional generan un ambiente incierto que aleja inversiones, no produce retornos positivos para la economía del país, fomenta el desempleo y erosiona las relaciones a largo plazo.

La decisión también genera preocupaciones más amplias para la política exterior de Washington. Brasil es un socio democrático, la mayor economía de América Latina y un actor clave en seguridad alimentaria, transición energética y diplomacia regional. Castigar a Brasil por hacer cumplir el Estado de derecho politiza el comercio y socava la credibilidad de Estados Unidos como aliado democrático fiable.

Pero el impacto de la medida va más allá de Brasil y envía un mensaje a otros Gobiernos: las relaciones comerciales pueden depender menos de fundamentos económicos y más de alineamientos políticos. Esto desalienta la confianza en Estados Unidos como socio previsible e incentiva a los países a diversificar sus alianzas.

No es la primera vez que Trump utiliza los aranceles como arma política. Todavía podemos recordar que en 2019, Estados Unidos amenazó con aumentar los aranceles contra México para presionar a su Gobierno a frenar la migración. El caso brasileño, sin embargo, presenta un matiz distinto: no se trata de presionar a un país por resistirse a cooperar o supuestamente violar reglas, sino de castigar a una nación por la defensa de sus instituciones, en un intento de proteger a un aliado personal aun a costa de la industria estadounidense y de la posición internacional de su propio país.

Este tipo de enfoque plantea preguntas que no pueden ser ignoradas. ¿Recurrirán futuras Administraciones a los aranceles para presionar sistemas jurídicos extranjeros? ¿Se usarán herramientas económicas no solo contra adversarios, sino también contra Gobiernos democráticos que rechazan agendas populistas? ¿Y las soluciones nacionales de países emergentes, como el Pix, serán atacadas siempre que representen una amenaza a los más poderosos?

La política comercial debe reflejar el interés nacional, la evidencia económica y la coherencia estratégica. Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil, no un déficit. Tiene más que ganar con la asociación que con la coerción. Este arancel no protege al trabajador estadounidense. Está al servicio de una narrativa política.

Volviendo al vendedor que recibe un pago por Pix, él es símbolo de la autonomía y eficiencia conquistadas por el trabajo del propio Brasil. Representa a millones de personas que mejoran su vida gracias a soluciones creadas en su propio país. Ese espíritu está bajo ataque cuando se intenta usar los aranceles para intimidar a una nación soberana. El comercio debe ser un puente para la cooperación. La soberanía no puede ser moneda de cambio. Brasil no está aislado. Está madurando. Y el mundo lo está viendo.

(Filipe Porto es investigador de relaciones internacionales del Observatorio de Política Exterior Brasileña de la Universidad Federal del ABC en Brasil)

(Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no necesariamente reflejan la postura de la Agencia de Noticias Xinhua)